甲州街道を歩いてみることにした。甲州街道はなんといっても小仏峠や笹子峠といった難所が道中にあり江戸幕府が整備した五街道のなかでも中山道に次ぐ山岳を通る街道となっている。そんな甲州街道もスタートは東海道や日光街道と同じく日本橋だ。

甲州街道で経由する代表的な都市は甲府市だ。え~…131㎞もあるの?

9:19 では日本橋の中央部にある本物の日本道路原標をスタート地点として

日本橋をスタート。

日本橋を渡ると右へ東京駅方面へ進む。

9:32 東京メトロ大手町駅B7出入口を通過。目の前にJRの高架が現れる。

9:37 東京駅の前を通過。実際の甲州街道は東京駅構内を貫くようにコース取りしていたという。

では東京駅を背に皇居方面に進みましょう。

石垣が見えてきた。

9:45 皇居の和田倉門を通過。水面に和田倉橋が映ってきれい。

ここから皇居…江戸城の堀沿いを進む。振り返ると東京駅が見える。

このあたりは日本のまさに心臓部だ。

第2次世界大戦後、マッカーサーがGHQを置いた第一生命ビルが皇居に面して鎮座する。

日比谷で西に向きを変える

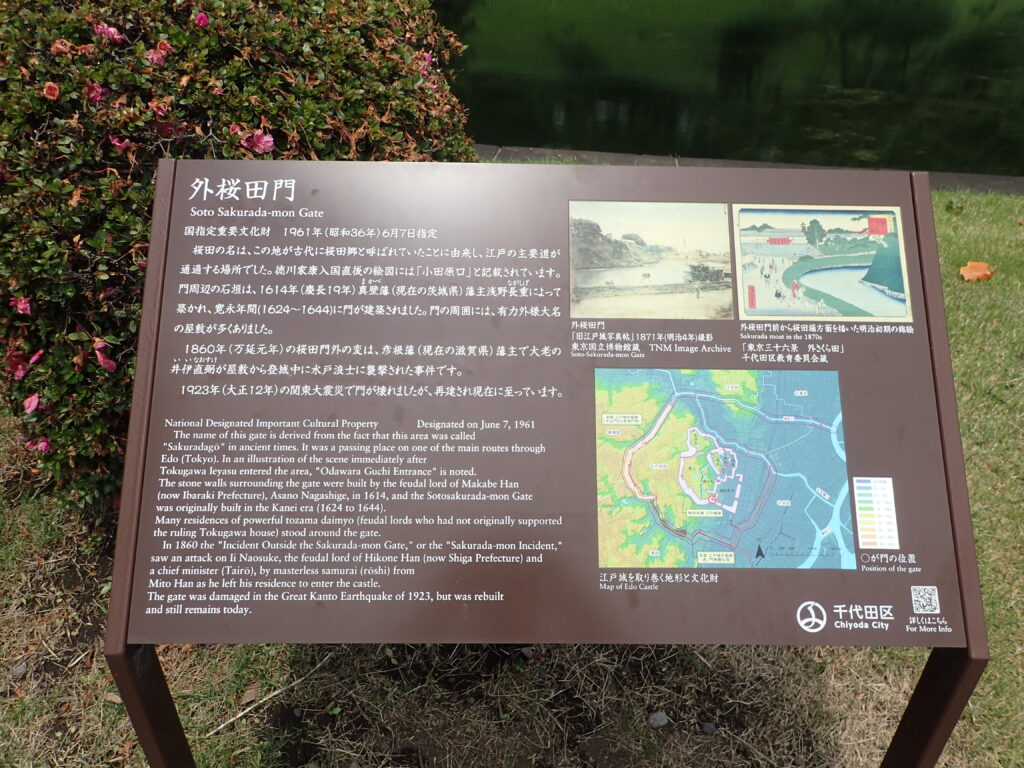

10:25 桜田門を通過。ここは歴史の教科書にも載っている大老井伊直弼が殺害された…

桜田門外の変の舞台となった場所だ。

このあたりからの江戸城の堀の景色は自然の渓谷のようできれいだ。

半蔵門の土橋が見えてきた。

10:50 半蔵門に到着。江戸城の東側の門と比べるとけっこう厳重な警戒。天皇の吹上御所に直結する門だからかな。

半蔵門を背にR20・現在の甲州街道はここを起点に西へと続く。

甲府まで131㎞だって。スタートの日本橋にあった表記と同じってなぜ??

11:16 上智大学を通過。

四ツ谷駅を通過。

この四ツ谷駅を右に曲がると

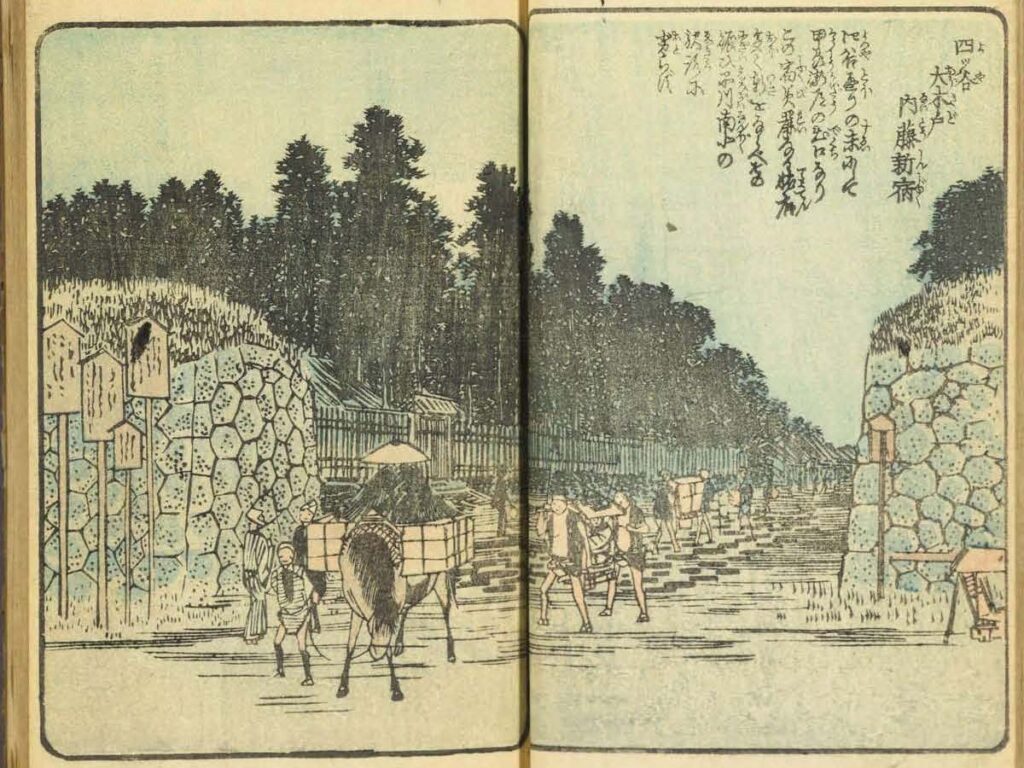

大きな石垣がある。これは四ツ谷見附跡で千代田区の文化財のHPには「江戸城三十六見附と呼ばれた見附門(見張り役の番兵が駐在する城門)の1つです。現在、都内の地名に「見附」として残っているのは、この四谷と赤坂のみです。現在の新宿通り(麹町大通り)は、半蔵門から四谷見附を経て甲州街道へ出る重要なルートに位置していました。この道筋は武蔵国の国府(府中)に通じる道でもあり、開府当時はまだ戦乱が続いていたので、いざという時に将軍が甲府へ逃れるという脱出路にもなっていた重要な城門として四谷御門とも呼ばれていました。門の普請は1636年(寛永13年)に始まりました。普請を担当したのは長門萩藩主毛利秀就です。常勤の番士は3名で、羽織袴を着用して警備に当たっていました。明治になって道路の拡幅などから枡形を壊し、現在は新宿通りを挟んで、左右の石垣だけが残っているように見えます。」とある。

なるほど、四ツ谷のところで不自然にクランクしてるのは桝形にして江戸城の防衛を強化してたってことなのか。ネット検索してたらこんな当時の写真が出てきた。この写真は幕末期の四ツ谷御門でこの向かって左側(内藤新宿方面から見て)の石垣が現在残っているものとのことだが前出のウェブサイトによれば四ツ谷駅の駅舎内にもう片方も残ってるってことなんですね。

他サイトから無断掲載しちゃいましたが当時の江戸城は内郭・外郭合わせるとこんなに巨大で四ツ谷御門は江戸城外郭と城外を出入りする門のひとつだったわけだ。

では街道を先に進みましょう。

11:39 四ツ谷三丁目駅を通過。

四谷三丁目駅からほど近い丸正総本店ビルの外壁にへばりつくようにお岩水かけ観音が祀られている…が、これ、現在はビルの建て替えにより取り壊されてるらしい?四谷といえば四谷怪談のお岩さんの舞台だが、この場所がピンポイントでそうだった、というわけではないらしい。

ちなみに、甲州街道とは関係ないがお岩さんの墓所を祀っているところは実在しており、豊島区巣鴨にある妙行寺にて供養されている。※この画像は別の日に巣鴨の妙行寺に行った時のもの

お岩水かけ観音から1区画すすんだところに笹寺長善寺がある。

ウェブサイトを見ると「笹寺長善寺は、天正3年(1575)甲斐国武田氏の臣高坂弾正昌信の居所に結ばれた草庵を起源とし、四谷付近では最古の寺院の一つだといいます。二代将軍秀忠が立ち寄った際に笹が繁ったいたことから、笹寺と称するよう命じられ、また一説には当寺の笹が江戸城紅葉山に移植されたとも伝えられ、笹寺として著名だったといいます。」とある。

たくさんの石仏が集められている。この周辺の路傍にあったものをここに集めたのかな。

では甲州街道に戻りましょう。

四谷四丁目に入ると新宿御苑地下に進む新造の国道のバイパスと江戸時代からの旧甲州街道の二手に別れる。

ここに四ツ谷大木戸跡があったという石碑がある。

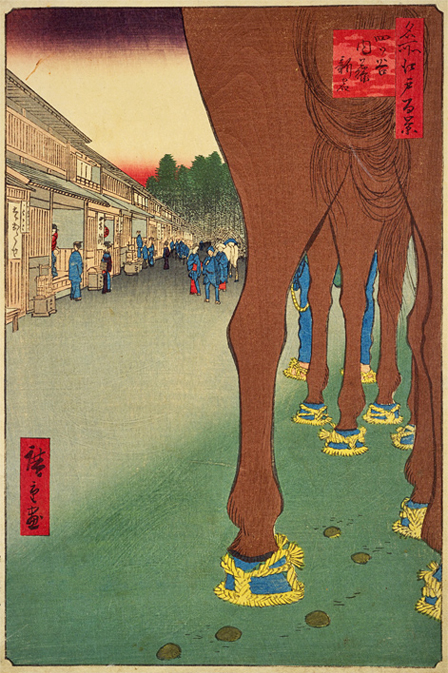

安藤広重の絵ではこのように描かれている。東海道の高輪大木戸跡とならぶ江戸市中とその外部を分かつ出入口だったところだ。

ここは高輪大木戸跡と同じような石垣があったが高輪大木戸跡と違いすでに取り壊され今ではその形をとどめていない。

ここにはほかにも玉川上水の水番所跡を示す石碑もある。

新宿一丁目に入ると

新宿御苑の大木戸門ちかくに

12:09 内藤新宿開設300年記念の石碑だ。

甲州街道の日本橋を出て最初の宿場町、内藤新宿に到着。「江戸時代に四谷新宿馬糞(まぐそ)の中で、あやめ咲くとはしおらしや」という唄ができたりした。「あやめ」は宿場女郎の綺麗どころのたとえであろうが、内藤新宿の幅五間半の街道は、宿次の馬の往来が多く、従って馬糞が多くて、内藤新宿の馬糞と言えば江戸市内まで有名であった。安藤広重の安政期(1854~1860)の傑作「名所江戸百景」に「四ツ谷内藤新宿」という題の絵があるが下に掲出)、画面半分に大きな馬の尻が描かれ、旅籠の前の街道には馬糞が散らばっている。それほど内藤新宿の馬糞は知れ渡っていた。」

当時の内藤新宿の宿場町は現在のJR新宿駅のあたりでなく新御苑駅から新宿3丁目のあいだくらいにあったという。現在の内藤新宿に往時にそこかしこに散らばっていた馬糞なんぞあるわけがない。この内藤新宿には太宗寺がある。

この太宗寺はここ内藤新宿を治めた内藤氏の菩提寺として歴代当主・一族を供養している。

ここには江戸六地蔵のひとつで1712年(正徳2年)に建立された地蔵菩薩坐像が鎮座する。

では甲州街道に戻りましょう。新宿3丁目の信号で青梅街道と甲州街道との追分を左折して甲州街道に入ったあたりのラーメン店で

ラーメンを食べた。昼休憩をして改めて…

甲州街道歩き旅再開。新宿駅南口を通過。実際の甲州街道は新宿駅構内を通っていたらしい。

新宿駅を通過した後は国際通りを進み

ふたたびR20合流して

このあとはひたすら何の痕跡もない国道脇をひたすら進む。首都高4号新宿線の高架下をひたすら歩く。

14:45 環七とR20の交差点を通過

15:04 明大和泉校舎を通過

桜上水のあたり

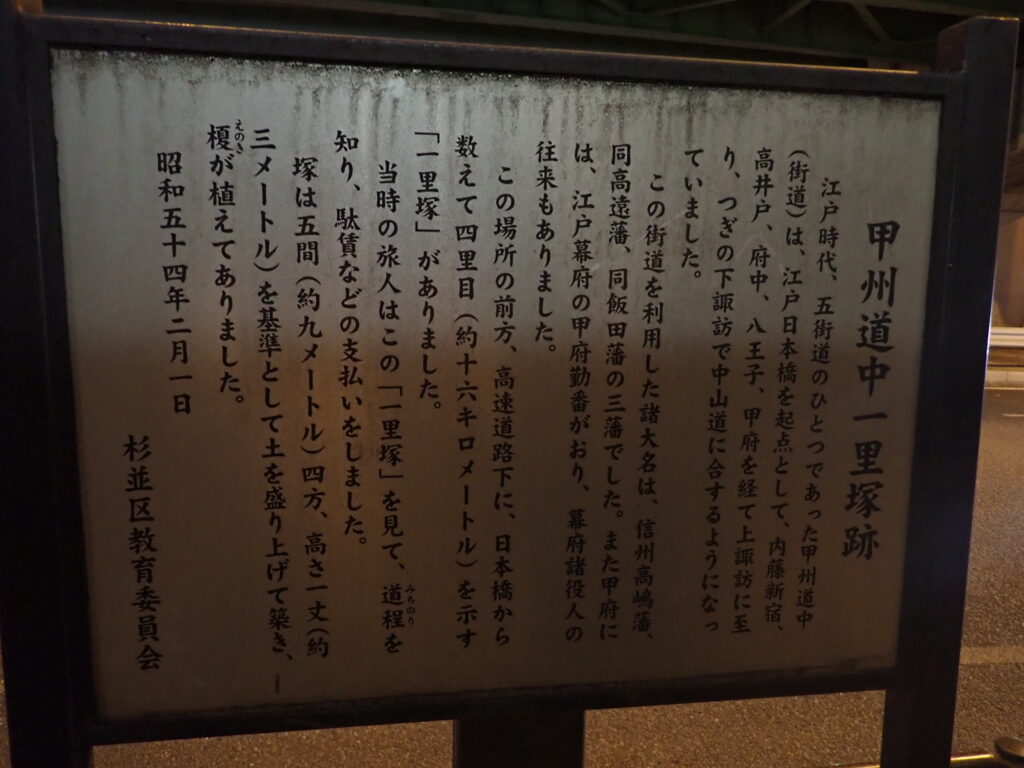

このあたりのバス停で「一里塚」があるがこのあたりに一里塚があったのかな。

このあたりには覚蔵寺があり

お参りにちょっと立ち寄った。

そこから至近距離のところに

宗源寺がある。

だいぶ暗くなってきた。

宵の甲州街道を進むと

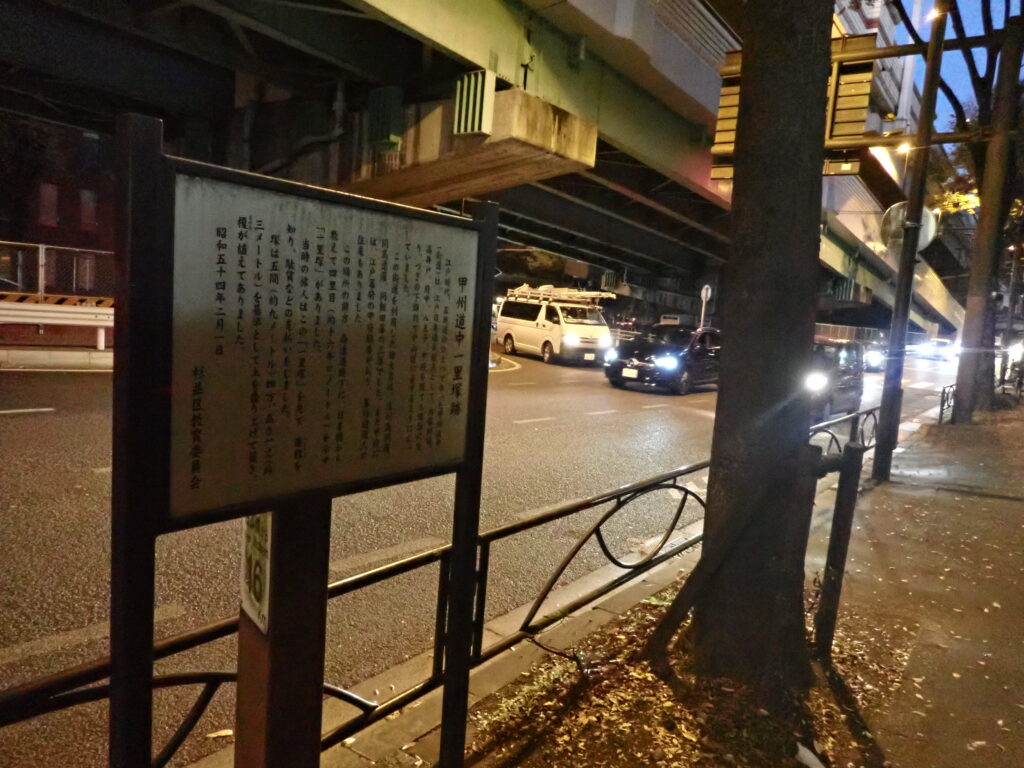

甲州街道一里塚を示す標識だ。こんな都市化された場所だから一里塚が残ってるなんて望むべくもない。

あの首都高の高架下に一里塚があったって話だけどまぁしょうがない。

こうして甲州街道の歩き旅1回目は高井戸宿の最寄り駅、京王八幡山駅にてゴールした。この日は21㎞歩いた。

※2021年11月14日

コメント