前回のゴール地点の戸塚駅より続きを歩きます。いい天気だ。

9:30 JR戸塚駅より藤沢宿方面へ向けて出発。

9:36 内田本陣跡「戸塚宿 に2つあった本陣のうちの1つ内田本陣がありました。内田本陣は間口18間(32.8m)・奥行14間(25.5m)で、 畳数は152畳あったということです。」とある。そうとう大きな敷地だったんだな。

このスルガ銀行戸塚支店のあたりに本陣があったのかな。

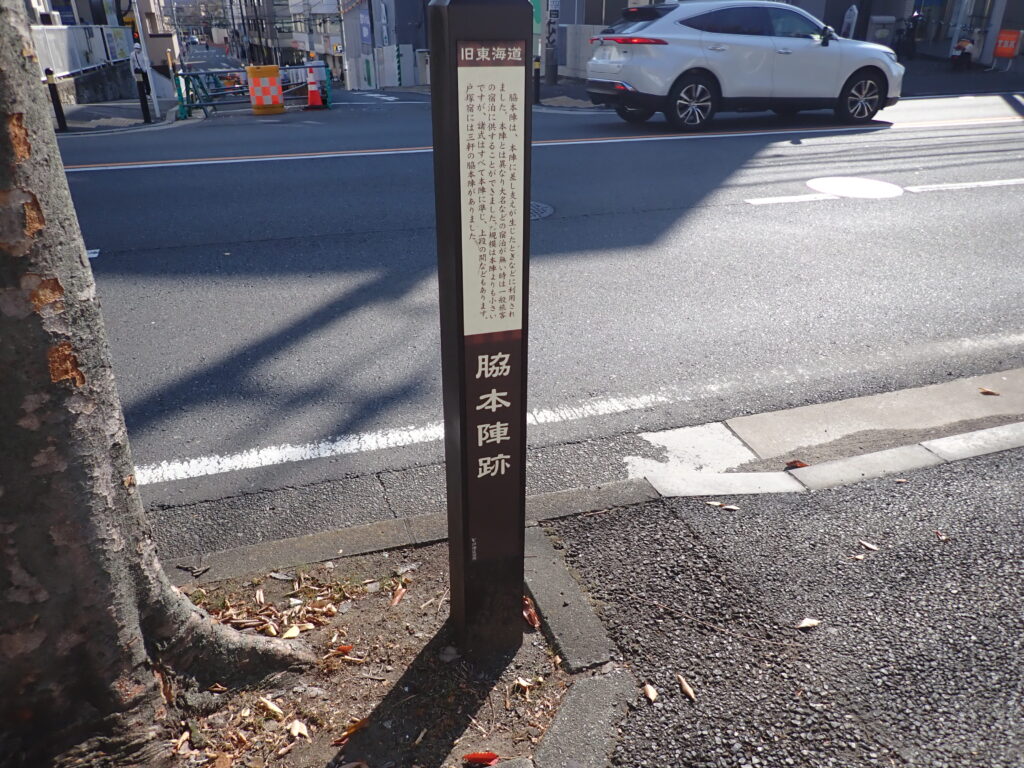

こんどは脇本陣跡だ。

ここはコインパーキングだったようだけどこれからなにか建てるのかな。この敷地がすべて脇本陣だったとしたらそうとうに大きかったんだろうな。

9:42 戸塚宿 澤邊本陣跡だ。明治天皇行在所の碑もある。「本陣創設時の当主、澤邊宗三は戸塚宿の開設にあたって 幕府に強く働きかけた功労者です。明治天皇の東下の際には行在所になりました。敷地の一角に戸塚宿の鎮守の1つ 羽黒神社があります。弘治2(1556)年に澤邊河内守信友が羽黒大権現を勧請したのが始まりと言われています。」とある。

現在は普通の住宅といった趣だけどかつてはここ戸塚宿のランドマークのような存在だったんだろうな。

このあたりも旅籠や木賃宿が建ち並んでたんだろうな。

八坂神社を通過。

ウェブサイトによると「元亀3年6月、郷の庄司内田兵庫源政親が牛頭天王社を草創勧請したものであるが、いつしか社殿敗壞、眞体の神器は草莽の中に散在し、止むなく地中深く埋め祭祀を欠くこと200年に及んだ。内田氏の末葉内田佐衛門蔚源政利これを憂い、元禄元年、矢部村庄司河原氏の霊夢により土壌を起し眞体を得てその再興をはかり祭祀を行った。明治初年、八坂社と改め更に昭和7年9月19日、八坂神社と改称した。」という。

八坂神社の傍らにある石碑は鎌倉道を表す道標だという。

なんて書いてるのかよく読めないけど宝永4(1707)年の建立ということが刻まれているらしい。

9:55 冨塚八幡宮を通過。ウェブサイトによると「延久4年(1072)、源頼義、義家父子が誉田別命ほむだわけのみことと富属彦命とつぎひこのみことを勧請。本殿は天保11年(1840)、拝殿は昭和9年(1934)に奉献された。山頂には富属彦命の墳堂があり、これを富塚と称し、戸塚の地名が付いたといわれている。」とある。奥にある冨塚古墳にちなんで冨塚八幡宮と呼ばれるようになり、この地域一帯が戸塚と呼ばれることになったのか。

10:00 上方見附だ。これで戸塚宿は終わり。戸塚宿は全般的に往時の宿場町について説明する標識が充実していてとてもわかりやすかった。

戸塚宿を過ぎると東海道は次第に傾斜を増して上り勾配となる。

第六天神社を通過。街道散策パンフには「古事記・日本書紀で第六番目に出現したとされる面足命・惶根命が祭神です。境内には産魂祠天保10(1839)年と道路に面した藤行翁之碑安政元(1854)年があります。」とある。

坂木稲荷社を通過。シブいね。

大坂をのぼっていく。そんなに傾斜はきつくない。

この坂道の傍らにある庚申塔と石仏。

おぉ…坂を上りきったかな。

R1バイパスと合流したところに大坂松並木の標識だ。なるほど、かつてはもっと急な坂道だったけどその後改修工事を経てなだらかに改良したってことか。

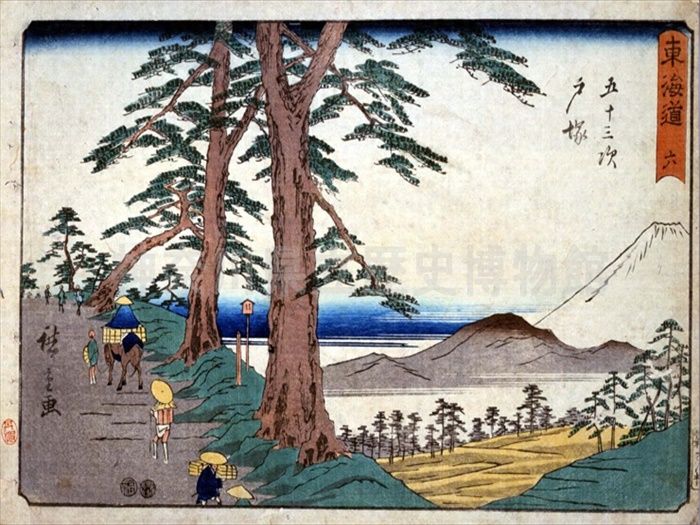

ちなみにこれが大坂松並木の浮世絵ということだが、まぁ面影ないね。

R1に沿って進むと石碑が現れる。お軽勘平戸塚山中道行の場の碑と呼ばれるもので散策マップには「『歌舞伎仮名手本忠臣蔵』のお軽勘平の「戸塚道行の場」に因んで作られたものです。七代目市川団十郎・三代目尾上菊五郎などの名優の演技と清元の名調子から、当時江戸では大変な評判でした。」ということだ。

日本橋から46㎞進んだのか。

10:44 原宿一里塚跡を通過。「江戸より11番目の1里塚で、吹上の一里塚とも言われます。当時は松の木が植えられていました。明治9(1876)年に里程標の杭をたてるとき、一里塚は不要となったので取り払われました。」ということで何も残っていない。

このあたりはこのあたり交通量が激しいね。

浅間神社を通過。ガイドには「室町時代の永禄年間(1558 ~1570)年にその頃盛んであった富士信仰をもとに村内安全を祈願するために勧請されたと言われています。境内には樹齢 600年を超えると言われる多くの 椎の木があり、西には遠く富士山や箱根連山を見ることができます。」なるほど、富士講の信仰の場だったのね。

浅間神社のすぐそばに大運寺。

ガイドによると「浄土宗のお寺で、慶長元 (1596) 年に創建されました。本尊は阿弥陀如来です。境内にはかつて観音堂、庚申堂がありました。また境内にあった弘法池は、今は大正団地内にあり、池の中の窟にあった弘法大師作といわれる石地蔵は現在本堂に移され、その複製品が窟に祀られています。」ということだ。

楽しいですか?

11:27 影取立場跡 戸塚宿と藤沢宿との間の休憩所のあったところだ。

R1より右手にそれて藤沢方面へと進みます。

県道30に分岐する手前にある諏訪神社を通過。ガイドによると「創建年代は不詳ですが明治40(1907) 年に山谷仲町からこの辺りに移転し出来た神社で、周辺が鉄砲宿と呼ばれていた事から武神の諏訪神社を勧請したと言われています。影取の地名の由来となった影取池は、この神社の奥にあったと伝えられています。」

県道30に入って藤沢へと進みます。

鉄砲宿の標識。「昔々このあたりにいた長者が自分の倉に住み着いた大蛇を水神さまのお使いとして「おはん」と名付け、大層かわいがっていました。ところが、長者の家が没落し、大蛇への餌もままならなくなってきました。それをみた大蛇は、長者さまへ迷惑をかけられないと、近くに池へ去って行きましたが、そこには十分な食料はなく、元々大食いだった大蛇は空腹に耐えかね、池のほとりを歩く人の影を食べて飢えを凌いでいました。ところが影を食べられた人はだんだん弱ってしまうので、大蛇を退治しようとしたのですが、鉄砲を見ると大蛇は水底深く潜ってしまうので、退治できません。村人は一計を案じ鉄砲のうまい猟師に頼み、昔の長者様のように「おはん」と名を呼びました。昔の飼い主が迎えに来た思い込んだ大蛇は姿を現すと、ついに撃ち殺されてしまいました。この大蛇を撃った猟師が住み着いたところを鉄砲宿と呼ぶようになったといわれているそうです。」とある。

このあたりは街道沿いに松並木が続いていたという。

ここから遊行寺坂をのぼる。

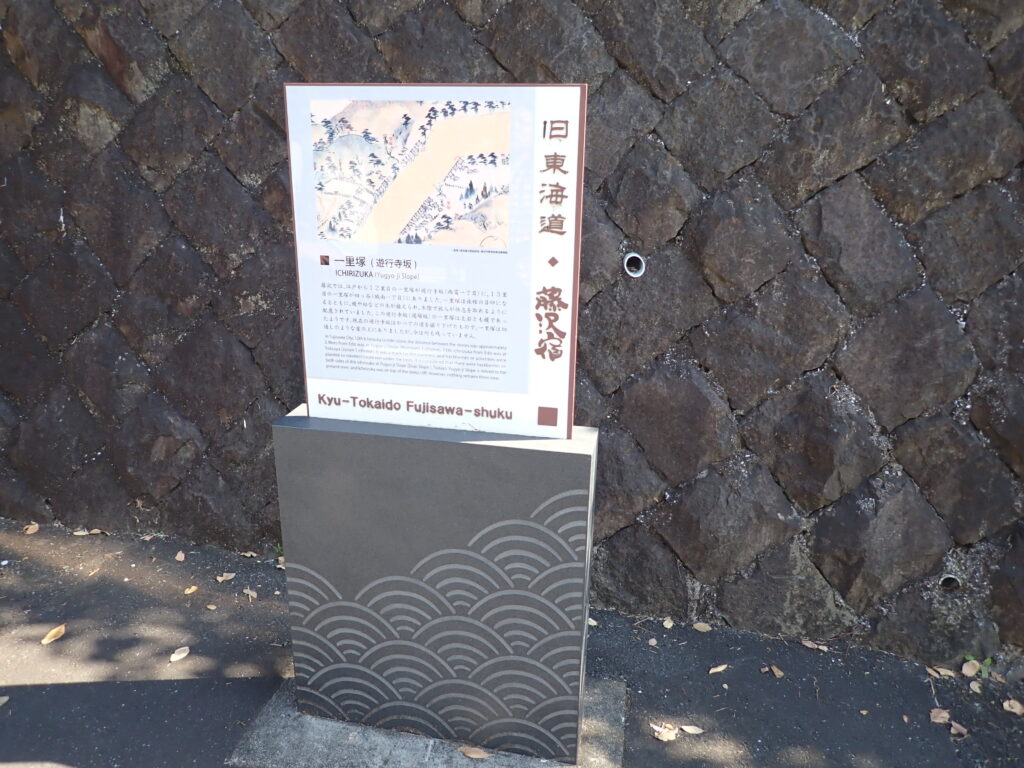

12:07 遊行寺の一里塚を通過。日本橋から12番目の一里塚だという。ここは近代の改良工事で切通しとなり元の一里塚があった場所はもっと上にあったということだ。

この一里塚からすぐのところになるのが藤澤諏訪神社。由緒は「正応二年(1289年)八月二十三日、遊行四世呑海上人が信州須羽へ御旅をなされたとき、諏訪大社の御霊をお持ち帰りになり、遊行寺の守護神として山内にお祭り申し上げたのがはじまりです。その後年歴を経るに従い、元禄十二年(1699年)霊験あらかたなることから、広く藤沢の守護神として現在の山を切り開いて社を建てお祭りをするようになりました。」ということだ。

藤沢宿江戸方見附を過ぎていよいよ藤沢宿に入ったところで遊行寺だ。

敷地が大きい大きなお寺さんだ。

ウエブサイトを見ると「清浄光寺(しょうじょうこうじ)は時宗の総本山で、1325年に呑海上人が開山した。通称は「遊行寺」(ゆぎょうじ)で、今ではこちらの寺名のほうが親しまれている。これは、開祖の一遍上人(1239~1289)が全国を遊行(行脚)して仏の教えを広めたことからきている。」この本堂は関東大震災で倒壊したのち、昭和10年上棟、同12年に落成した再建の建物ということだ。

立派な大銀杏だ。樹齢700年(一説に500年)といわれ、藤沢市の天然記念物に指定されているという。

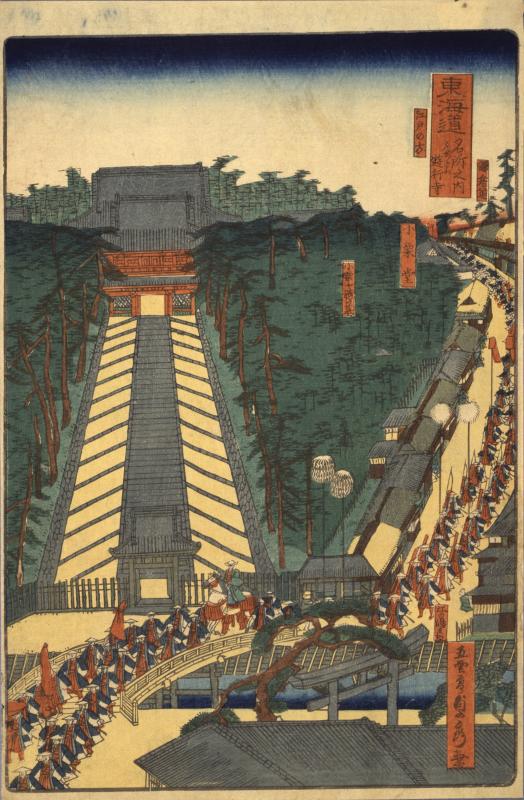

これは中雀門といい「安政六年(1859)に建立された、遊行寺境内で最も古い建造物です。四脚門で、高さ約6メートル、幅約2メートル70センチ。大棟に皇室との深いつながりを示す菊の御紋、屋根の下に徳川家の家紋である葵の御紋が刻まれています。建立者は紀伊大納言徳川治宝(とくがわはるとみ)です。1880年の藤沢宿大火の被害は免れましたが、1923年の関東大震災では倒壊しました。その後、そのままの形で再建され、現在にその姿をとどめています。」へぇー関東大震災で倒壊したとはいえそのまま再建した江戸期から残る建物なのか。

いろは坂と呼ばれる表参道を歩いていくと

立派な惣門だ。

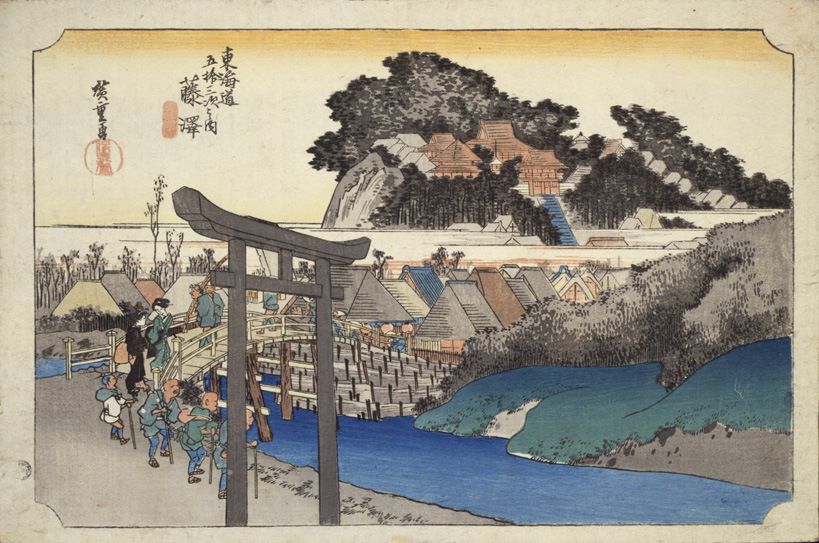

江戸時代の浮世絵で見るとこんな感じ。

遊行寺橋の手前に高札場だ。これはもともとここにあったわけでなく移設されたレプリカ。こういう演出は旧街道ウォーカーにとっては嬉しい。

そして架け替えられてるけど往時の雰囲気を継承する遊行寺橋だ。

浮世絵に描かれた遊行寺橋。彼方の島は江の島。

高札場はもとは遊行寺橋を藤澤宿側に渡ったこのあたりにあったという。

目を引く古い建物がある。ここは旧・桔梗屋の文庫蔵・店蔵・主屋と呼ばれ、もとは紙問屋の商家跡だという。

古街並みだ。

蒔田本陣跡の標識。「このあたり一帯が藤沢宿のあったところで、歩道には本陣跡を記す案内板がたっています。本陣というのは、宮家、公家、大名が休泊した施設で、13間あり、一般庶民は休泊できませんでした。江戸時代初期は大久保町の堀内家が藤沢宿の本陣でしたが、類焼のため坂戸町の蒔田家が明治三年まで約百二十年間その要職にありました。総坪数約400坪、門構え庭園等があり堂々たる家でしたが、現在は妙善寺にその墓域を残すのみとなってしまいました。藤沢宿には、享和三年(1703)当時で、本陣1軒、脇本陣2軒、旅篭46軒がありました。また、人馬の割付・管理を行う問屋場が旧大久保町(近藤眼科医院付近)と旧坂戸町(消防署本町出張所付近)に設けられていました。」とある。

明治期に大火もあったようで江戸期からの建物はほぼ残ってないんだな。

12:58 公園?と思ったら伝義経首洗い井戸と呼ばれる場所だった。

「義経は兄頼朝に鎌倉を追われ奥州平泉に逃げていましたが、文治5年(1189)藤原泰衡は亡父秀衡がかくまっていた義経を攻め、ついに衣川で義経を自刃させました。平泉から鎌倉に送られてきた義経の首は、首実検の後に片瀬の浜に捨てられたといわれています。潮にのって境川をさかのぼり白旗神社付近に漂着した義経の首を里人がすくいあげ、この井戸で洗い清めたということです。一説によれば、鎌倉に入る前に首実検に備えて化粧を施したとも、また、夜間に鎌倉方面から、首が目を見開いて亀の背に乗り飛んできたとも伝えられます。」

こんな伝承の残っている場所があるなんてさすが街道沿いと言う感じだ。藤沢宿も街道沿いの文化財を示す標識が割と充実していて旧街道というコンテンツを押し出している感じ。

13:06 小田急藤沢本町駅近くの伊勢山橋を通過。このあたりが本来の藤沢の街なんだろうな。だから「本町」って名前なのか。わかりやすいね。

この藤沢本町駅のすぐ近くにあるのが藤澤宿京方見附跡。これで藤澤宿は終わり。

さすがにハラが減ってきたのでこの京方見附近くにあるこの店で食事を摂ることにした。

肉野菜炒め定食だったかな。おいしかったです。

昼食をとって休憩して街道歩き再開。引地川を渡ります。

だいぶ歩いたな。

養命寺を通過。ここに安置する薬師如来坐像はかの運慶の手によるもので国指定重要文化財に指定されているという。

メルシャンの大きい工場だ。

このメルシャン工場脇にある石仏は七面地蔵尊と呼ばれかつてこの場所にあった悪霊が宿るという榎の大木を、道路拡張のため伐採するために身代わりとして安置したという謂れがあるという。おぉ怖え。

14:32 R1と合流する四ツ谷の信号を通過。

この四ツ谷の信号のところにあるのが大山道入口の追分だ。右手の鳥居を進むと大山道だ。

浮世絵を探してみるとこんなのがあった。かつてはこの追分に茶店が並んでたのだろう。

「延宝4年(1676)、大山道と東海道が交差する四ツ谷辻に、不動堂が建てられました。大山不動尊の下正面に「大山道」、両脇に「是より右大山みち」と刻まれています。」

日本橋から54㎞だ。

14:40 辻堂の一里塚跡を通過。日本橋より13番目の一里塚だ。

松並木が往時の姿を偲ばせる。

14:43 二ツ塚稲荷神社を通過。ここはかつて立場となっていて茶店が2軒あったという。

14:51 茅ケ崎市に入った

明治天皇御小休所碑 明治元年の東幸の折にここで休まれたのだそう。茶店でもあったんだろうか。

だいぶ疲れてきたのでこのバス停で今回のゴールとすることにした。

15:07 辻堂駅行きのバスがやってきた。次回は東小和田のバス停より続きを歩きます。この日は14.4㎞を5時間41分かけて歩いた。

※2023年11月3日

コメント