前回の東海道日本橋~品川宿の歩き旅に続く2回目の歩き旅だ。今回は前回ゴールした京急大森海岸駅からのスタートとする。

9:00 京急大森海岸駅を出発。いきなり歩道橋が目の前にたちふさがり気持ちが萎える。

ではさっそく歩道橋の階段を上りましょうか

歩道橋からの眺めはなかなかよいんでないか。

歩道橋を下ると右手に公園。大森北公園だ。

9:05 右手に神社が見えてきた。

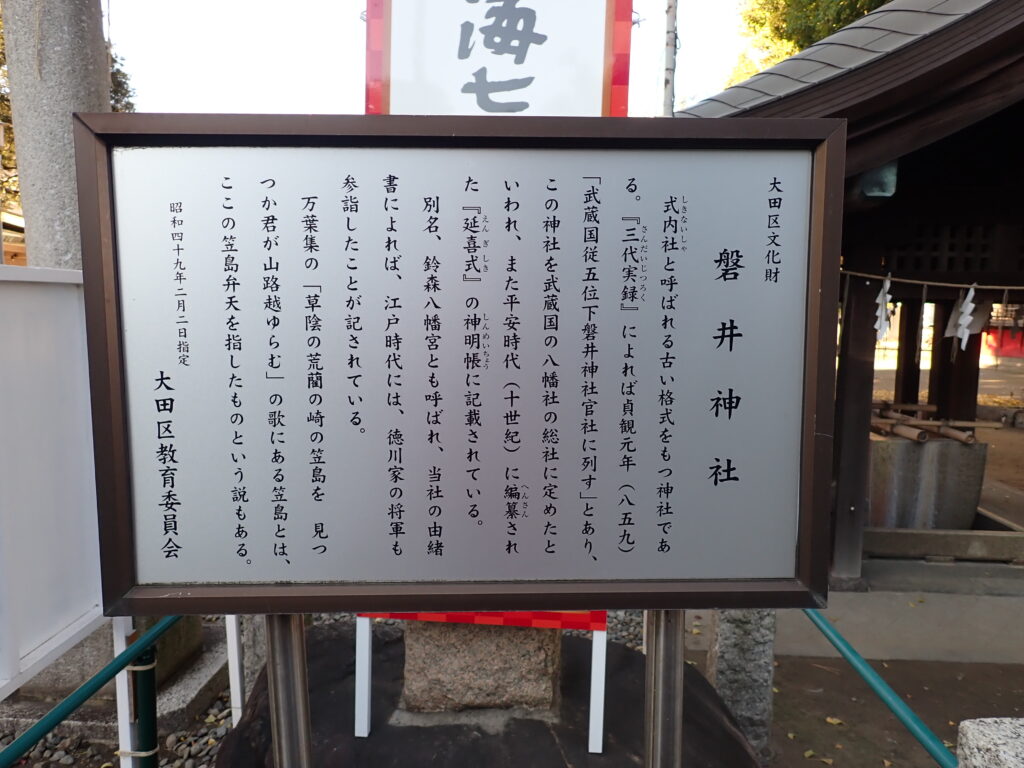

磐井神社だ。

ウェブサイトを見ると「『三代実録』によれば貞観元年(859)「武蔵国従五位磐井神社官社に列す」とあり、この神社を武蔵国の八幡社の総社に定めたといわれ、また平安時代(十世紀)に編纂された『延喜式』の神名帳に記載されています。 別名、鈴森八幡宮とも呼ばれ、当社の由緒書によれば、江戸時代には、徳川家の将軍も参詣したことが記されています。 」とある。

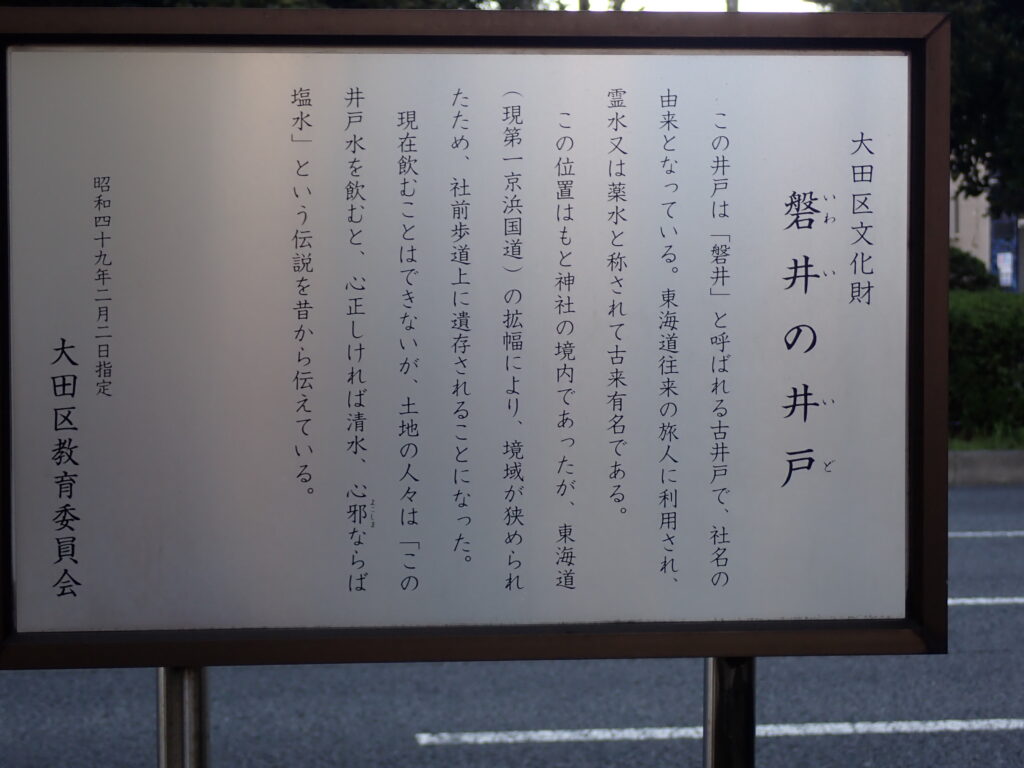

ここには「磐井の井戸」と呼ばれる井戸跡が歩道にあり

この井戸の水を飲むと、心が正しければ清水、邪心があれば塩水という伝えがあるという。

へぇーそうなんだねー。

せっかくなのでお参りしていきますか。

ではR15を南下していきましょう。

9:10 東海道は平和島のあたりで左へ分岐。

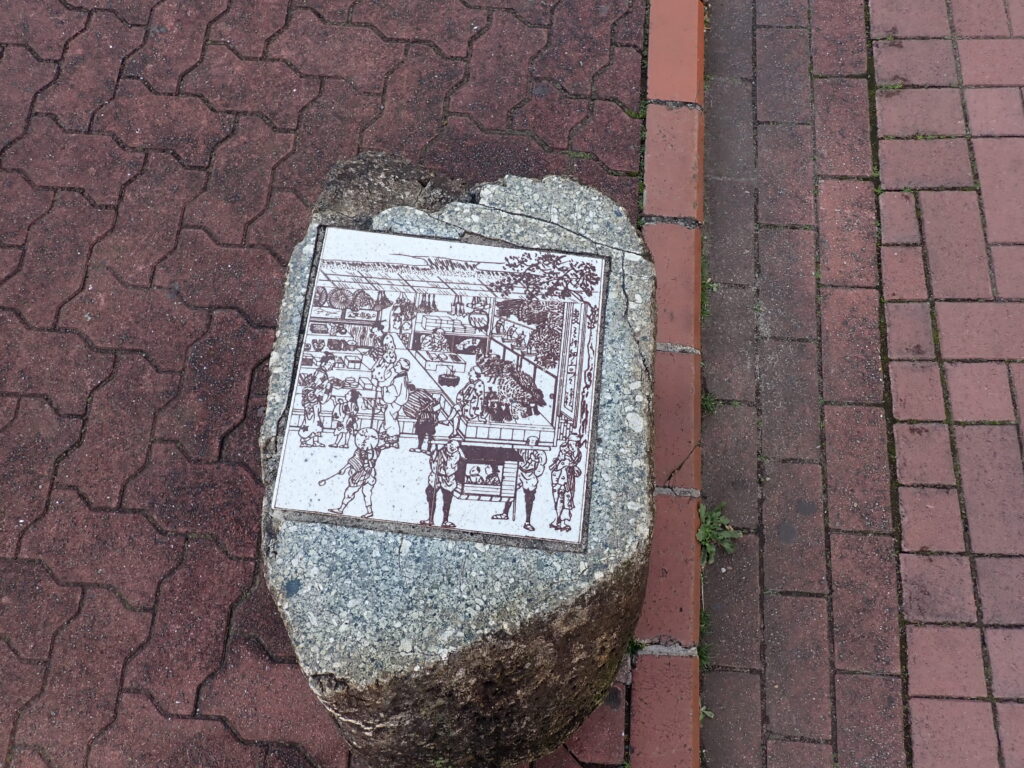

旧東海道の碑だ。旧街道の大都市にある多くは道路拡幅等でその姿を現代にとどめてないので

こうやって昔の雰囲気を残そうとする考えは大賛成です。

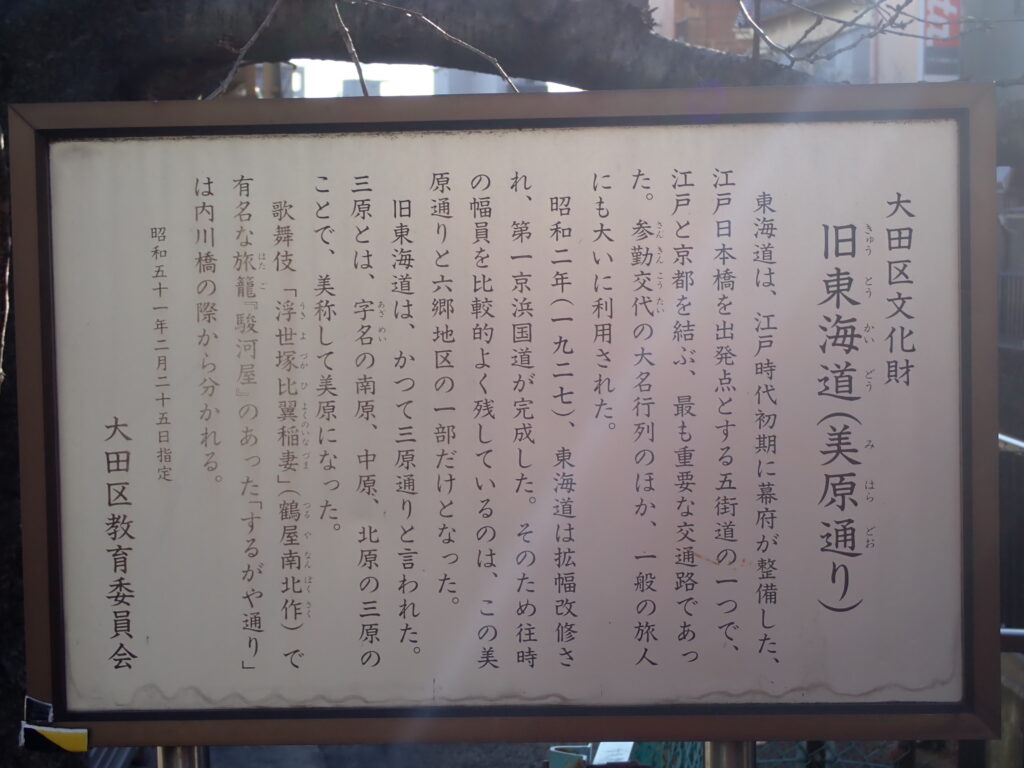

R15沿いのように拡幅されてないので往時の道幅が残っていて旧街道らしい雰囲気だ。

この通り沿いにあるのが美原不動尊。創建はなんと昭和25年だって。戦後ですかい。

環七を横断して

ふたたび旧街道筋を進むと

こんな解説があった。

こうして旧街道を踏襲する美原通りの出口が見えたところで

R15に合流。

しばらくすると右手に貴舩神社が現れた。

お参りしておきましょう。こっちの拝殿はgooglemapでは貴菅神社とある。どういうこと?

隣には谷戸閻魔地蔵堂とされるお堂がある。このあたりは江戸時代、東海道の品川宿と川崎宿の中間に位置する東・西・北の大森村の中に「谷戸宿立場」と呼ばれた地域があり、馬繋ぎ場や水飲み場があって、人足や旅人が休息する場所で「間の宿」とも呼ばれていたという。

右手に広場が見えてきた

おっとぉ…明治天皇の行幸の石碑だ。明治天皇がここに立ち寄ったってことか。

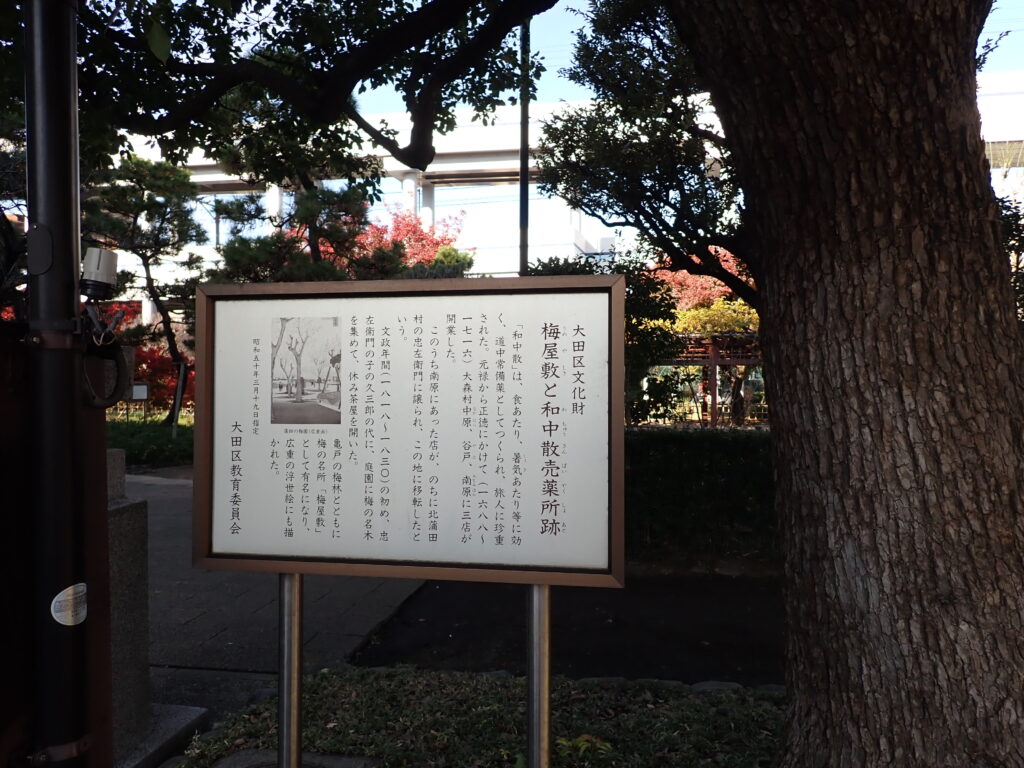

ここは梅屋敷と和中散薬売所跡と呼ばれ「文政年間(1818年から1830年)の初めに、和中散という道中常備薬を商う山本久三郎が、梅の名木を集め、東海道を往来する旅人を相手に茶店を開いた。かつては蒲田梅屋敷として、亀戸の梅林とともに江戸近郊の梅の名所の一つとして有名になり、広重の浮世絵にも描かれた。現在公園になっているところは、その屋敷跡の一部。」という。

ここにかつて茶店があって東海道を歩く旅人はここで休んだってことか。で、明治天皇もここで休息をとったってことなんだね。

では先へ進みましょう。R15を進み環八の信号を越える。

10:55 六郷神社に到着。

HPによると「天喜5年(1057)源頼義、義家の父子が、この地の大杉の梢高く源氏の 白旗をかかげて軍勢をつのり、石清水八幡に武運長久を祈ったところ、士気大いに奮い、 前九年の役に勝利をおさめたので、凱旋後、その分霊を勧請したのが、当社の創建と伝えられる」とある。

ではお参りしていきましょう

では先に進みましょう。六郷神社を過ぎると多摩川が立ちふさがる

ここは当時の六郷の渡し場のあったところで今では旧六郷橋の遺構が残っている。

なるほど、大正末期に設置された橋でその後昭和60年に現在の橋に架け替えられるまでこの橋が使用されてたってことか。

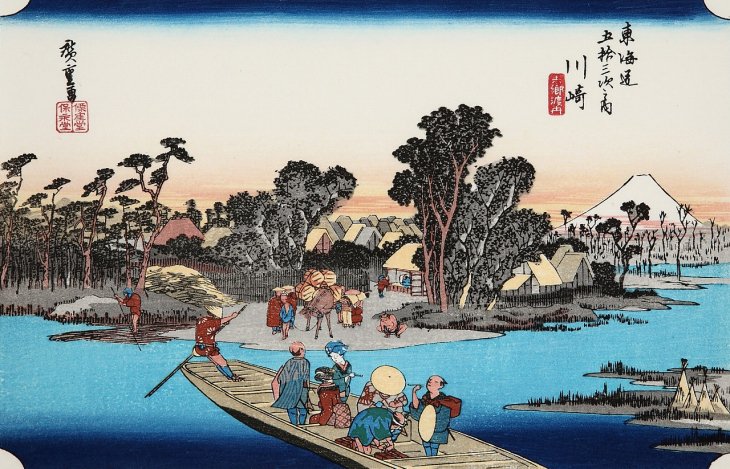

で、江戸期にはここに渡船場があったってことか。

このあたりに六郷の渡し場があったのかな。いまではその面影は残ってないね。

では現代の六郷橋を渡りましょう。欄干にこんなオブジェがあって往時の様子を現代に伝える。

神奈川県川崎市に入った。

六郷橋を渡りきると川崎宿側には明治天皇がここを渡ったとの説明書きがあった。

川崎宿の浮世絵を見ると六郷の渡し場の場面になっている。明治天皇もこんな感じで渡し舟に乗ったんだろうな。

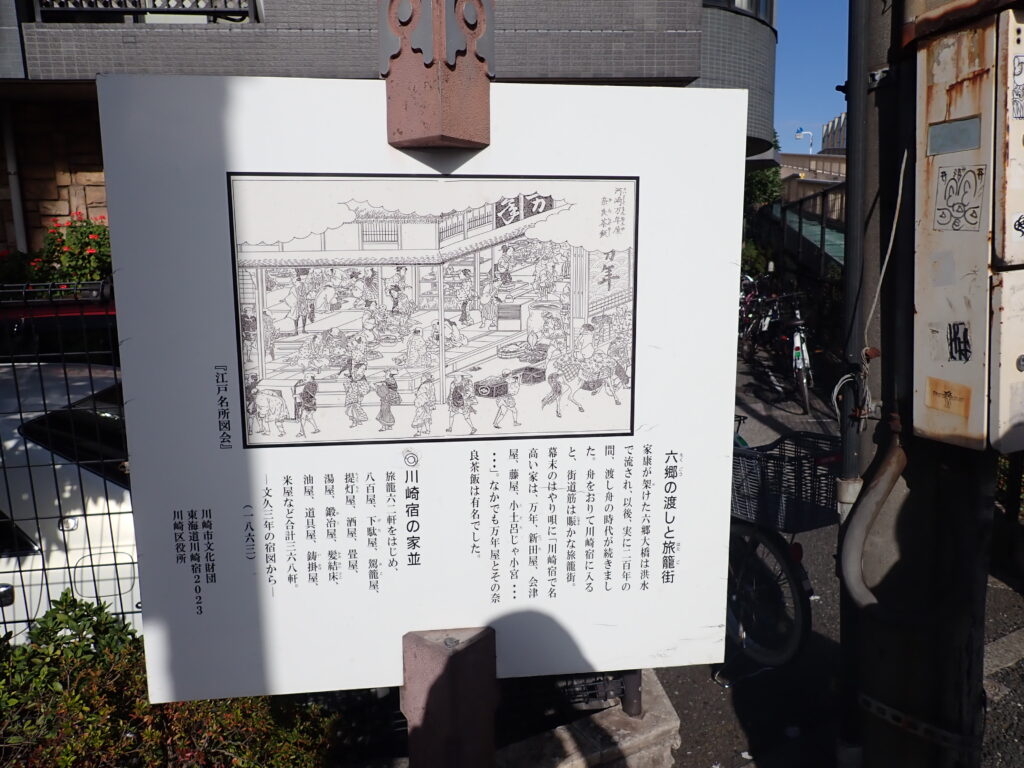

11:39 ということで川崎宿に到着。

けっこう大規模な宿場町だったんだな。

川崎市は宿場町としての遺構ををわりと前面に押し出してるんだね。

で、ここが本陣跡。当時の建物は何も残ってないけどこういう標識はありがたい。

このあたりはまさに宿場町だったってことか。

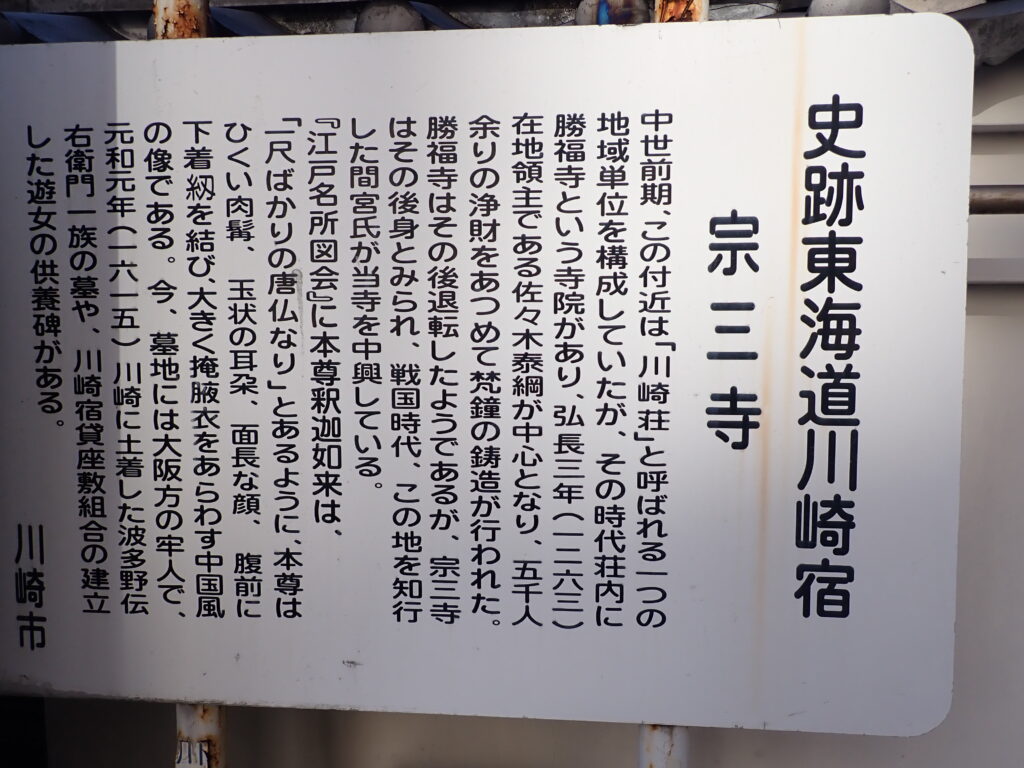

街道沿いの宗三寺という立派なお寺を通過。

へぇ!川崎宿の遊女の供養碑って飯盛女のことか。

立ち寄ってお参りしてきました。

ちょうどお昼に差し掛かったのでこちらのお店に入りましょうか。

おいしい天ぷらそばをいただきました。

ではまた東海道の川崎宿を進みましょう。

小土呂橋の横断歩道を渡ると

小土呂橋の古い親柱が残されている。

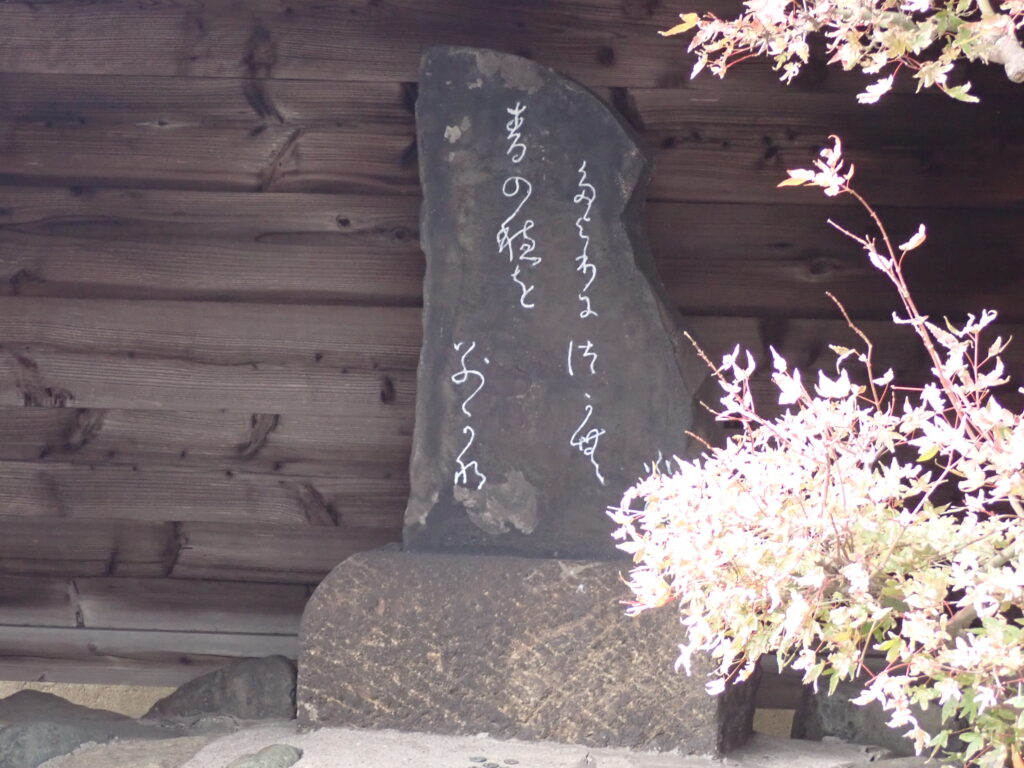

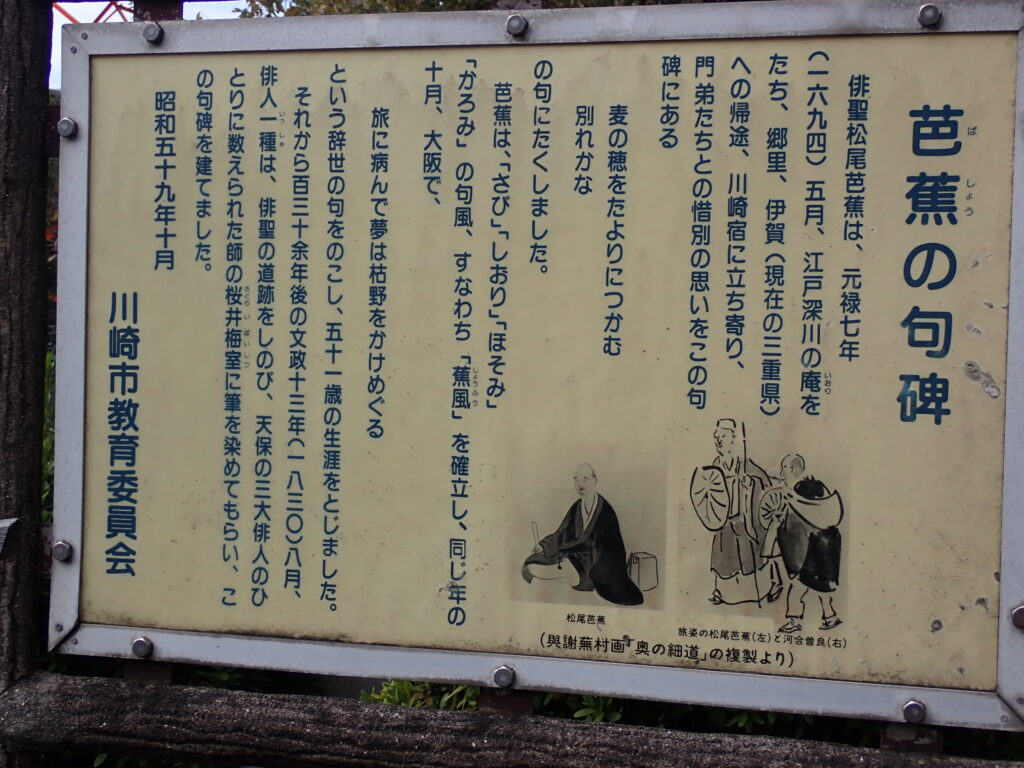

川崎宿を過ぎるしばらく進むと八丁畷駅の手前に松尾芭蕉の句碑が現れる。

麦の穂をたよりにつかむ別れかな

元禄7年(1694)5月、故郷伊賀に向かった芭蕉は、見送りにきた門人たちと川崎宿のはずれの茶店で別れを惜しみこの句を詠んだという。

なるほど。このあたりに茶店があって松尾芭蕉はここに立ち寄ったということなんだね。

13:30 京急八丁畷駅の踏切を渡る。ここで江戸時代の街道の旅人のコスプレをした人物とすれ違った。写真は撮り損ねた。

八丁畷駅近くには無縁塚があり、この付近では、江戸時代から多くの人骨が発見されたため、慰霊塔が建てられているが、これらは、川崎宿が震災、大火、洪水、飢饉、疫病などの災害にたびたび見舞われたことから、そうした災害で亡くなった身元不明の人々を、宿のはずれのこの付近に埋葬したのではないかと考えられているという。

道が田畑の中をまっすぐに伸びていたことから八丁畷と呼ぶようになったということだが今ではびっしりと住宅が建ちその面影は全く残っていない。と、横浜熊野神社が見えてきた。

横浜熊野神社のHPを見ると「今よりおよそ一千二百年前弘仁年間、紀州熊野の別当尊慶上人が、紀州熊野本宮御祭神の御分霊をこの地に勧請したのが始まりです。爾来、御神威は赫奕と輝き、神社の歴史は連綿と続き、関東鎮護の社として関東一円の信仰を集めて現在に至っています。」けっこう古い歴史があるんだな。

せっかくなのでお参りしていきましょう。

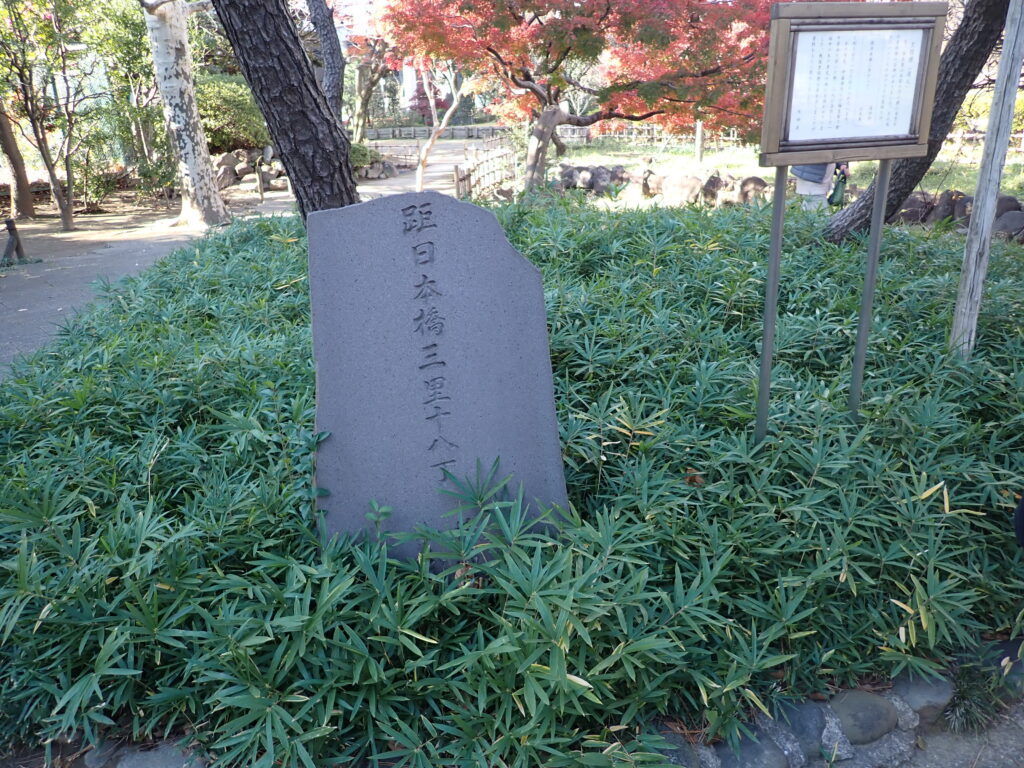

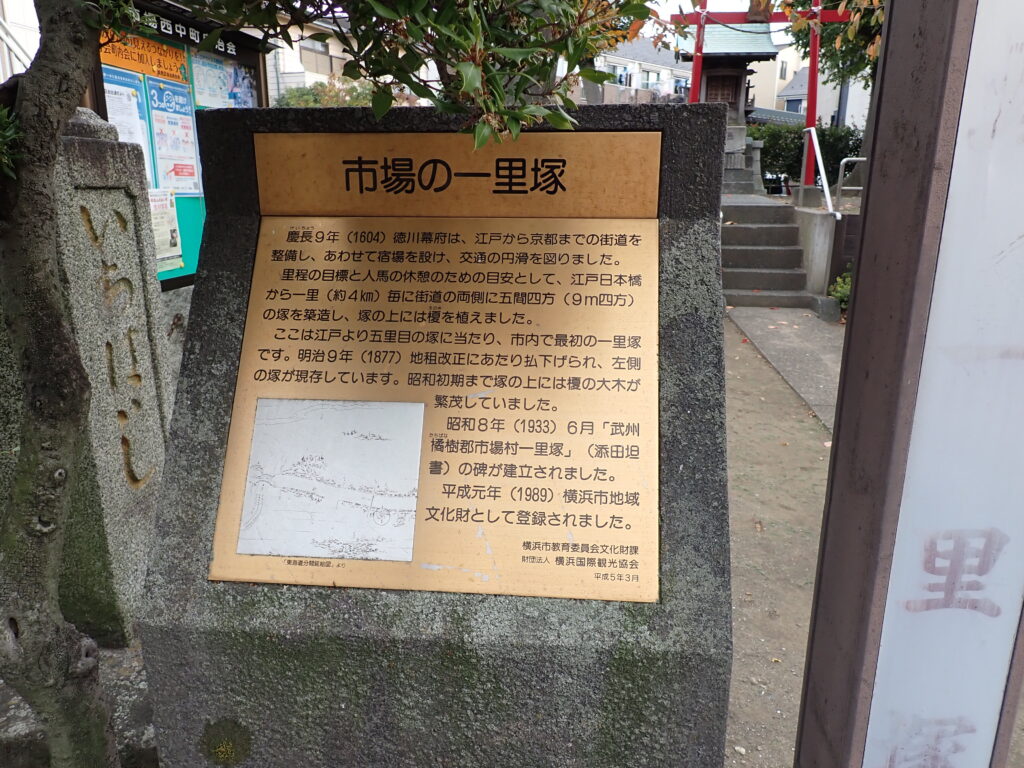

横浜熊野神社からほど近くに市場一里塚跡がある。日本橋を出発してようやく初めての東海道の一里塚跡だ。さすがに塚自体は残っていない。

ここが江戸から五里の位置にあったということか。

こうして東海道を進むと橋が見えてきた。

鶴見川を越えましょう。

渡り切った先には鶴見橋関門旧跡の標識があった。安政6年の横浜開港以来、外国人に対する殺傷事件が度々発生したため、不審な浪士や旅人を取り締まるため、鶴見橋の袂に関門が設けられたという。その跡地に「鶴見橋関門旧蹟」の碑が明治15年に建てられたということだ。

街並みが都会っぽくなってきたと思ったら

鶴見駅のあたりだね。

14:24 京急鶴見駅を通過。

東海道は鶴見駅前を通過したあとはR15を横断する

R15渡ると、高架が見えてきた。JR鶴見線だ。

JR国道駅を通過。このJR国道駅には第2次世界大戦時に米軍のP-51戦闘機による機銃掃射の弾痕が残っているという。

昭和っぽい雰囲気だ。

14:48 道念稲荷神社を通過。

京都の伏見稲荷みたいに赤い鳥居が連続しててかっこいい。

道念稲荷社に数百年前から伝わる「蛇も蚊も祭り」は、横浜市の無形民俗文化財に指定されている。生麦が農漁村であったころの雨乞い祈願の行事で、悪疫を追い出し豊漁も祈ったものだという。

で、次にある歴史的スポットの生麦事件の標識がどうにも見つからずで…工事中だったのか?うーん残念。

キリンビールの横浜工場を通過。

このキリンの工場に隣接して生麦事件の石碑があった。

江戸時代末期の文久2年(1862)、薩摩の島津久光が江戸からの帰国途中、相州生麦村(現横浜市鶴見区)を通過のさい、日本語を理解できずに行列に馬で乗り入れた上海のイギリス商人C.L.リチャードソンら4人を無礼打ちにし、殺傷した事件である。この事件がきっかけとなり、薩英戦争が起こることになる。

またもR15に合流。

京急新子安駅の手前に東子安一里塚跡があるらしいが探してみたものの見つからず。左側にあったのかな。

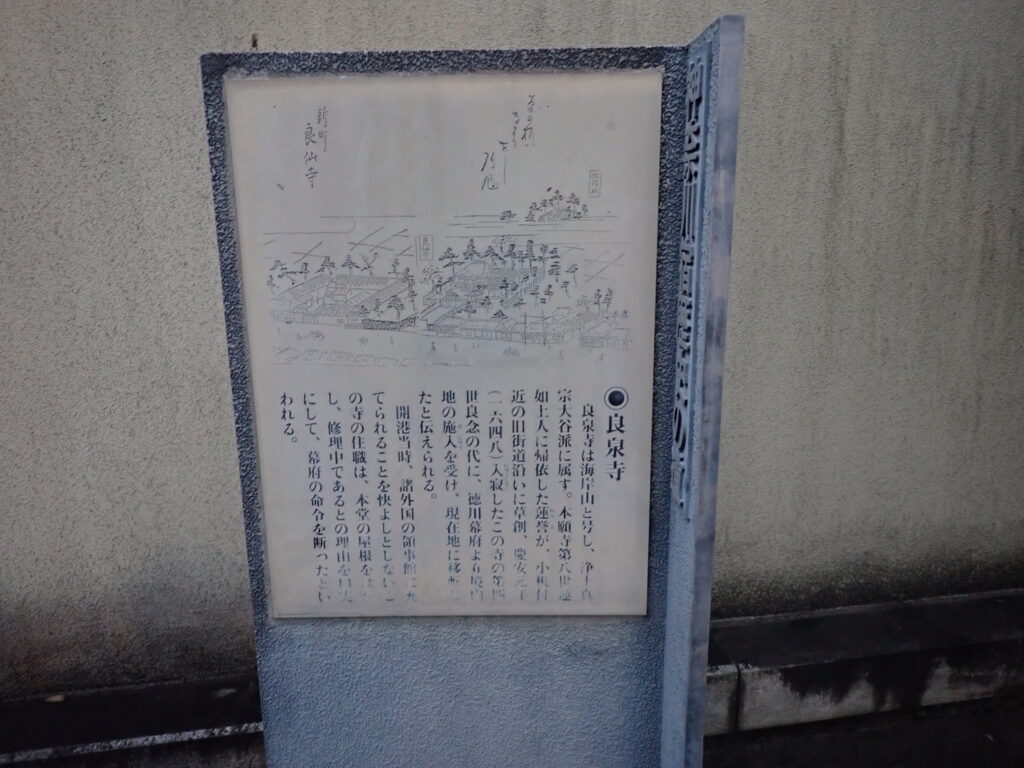

16:40 良泉寺を通過。ちょっとピンボケ。

江戸末期の開港時に外国の領事館に幕府に詰めらせた際にここの住職が屋根を剥がして改修中と言って断ったという逸話があるという。すごいね。

だいぶ暗くなってきた。神奈川宿に入ったところでもうこのへんで今回はやめにしましょう。

16:51 京急東神奈川駅に到着。8時間弱で19.7㎞歩いた。次は神奈川宿より続きを歩きます。

※2021年12月5日

コメント